文章摘要: 本文聚焦于中国U22国家队即将于十一月参加的四国友谊赛,以及在十二月重组集结、全力备战明年U23亚洲杯的整体战略与实施路径。文章首先从备战策略、阵容启用、教练体系、赛程安排四个维度展开深入分析,探讨球队如何在有限时间内强化整体战斗力、磨合队形与技战术、发掘新秀并平衡老将,同时如何搭建科学的训练与竞赛模式,以及如何调配体能、心理与战术递进节奏。最后,本文在总结部分对上述四大方面进行归纳,回顾其内在逻辑联系与整体意义,强调这一系列部署对中国青年梯队竞争力提升的重要性,并对未来展望提出思考建议。

1、备战策略制定

在十一月四国赛前期,备战策略必须紧扣赛程特点与对手水平。教练组应根据参赛国家的实力分布制定不同的作战方案——对阵强队突出防守反击,对阵较弱对手强化控球压迫。通过赛前热身与模拟对抗,尽快让队伍进入比赛节奏。

十二月回归集结期间,备战策略要由短期调整转向长期规划。球队要在这阶段深化技战术打法,确立主攻战术体系,并对薄弱位置进行重点补强与打法验证。训练与比赛结合,着重考察球员在实战中的适应性与调整能力。

在整个备战期,策略还必须统筹体能恢复与竞技状态维持。比赛密集之下,合理分配训练强度与恢复时间,防止因疲劳带来伤病。精确体能监测与个性化调控,将是保障主力骨干与新秀稳定输出的基础支撑。

2、阵容启用与磨合

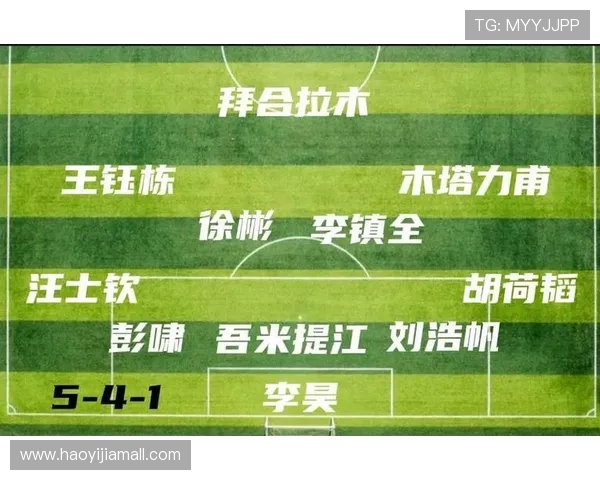

十一月四国赛将成为阵容启用的首个重要窗口。教练组可大胆试验边缘球员或新人,在实战中考察其抗压与适应能力。通过轮换制度测试球员阵型互换适应性,为后续集结提供人员参考。

与此同时,老将或有经验球员仍将承担中场组织、场上指挥等关键职责。他们在赛场上的稳定性与心态掌控,是新秀成长与整体体系稳定的“铸基石”。教练组需在比赛中缅甸小勐拉合理运用老将,新老结合。

十二月再集结后,阵容磨合成为重中之重。各个位置需要在训练与热身赛中反复演练配合默契,从攻防转换、边路协作、中场拦截到定位球战术都应多次磨合。通过模拟比赛场景检验阵型稳定性。

此外,替补阵容的深度调整也不可忽视。备选球员要随时具备顶替能力,保持整体战力连续性。教练要在训练和小范围对抗中对比主力与替补输出差距,有针对性进行补强。

3、教练体系与支持

教练组的整体规划是整个备战的“中枢大脑”。在十一月阶段,主教练需负责总体部署、战术模板确定与核心球员选择;助教团队则负责战术演练、视频分析与个别辅导。分工明确、协调高效,是成功备战的保证。

此外,教练体系还要配合体能教练、医疗团队、心理咨询师等多方支持。体能教练在赛前要开展专项体能训练;医疗团队在赛间要密切监控伤病;心理顾问则要协助球员释放压力、强化意志力。

在十二月阶段的集结中,教练体系应升级对抗训练、分组对抗与模拟赛程设计的安排。主教练可设计多样化热身赛、不同强度区段对抗,以逼真方式检验球队状态。此时教练团队协调合作尤显关键。

更为重要的是,教练体系要具备灵活调整能力。根据四国赛结果与球员表现,教练组应及时总结经验、修正战术、重新评估球员角色,以便进入亚洲杯阶段时形成最优组合。

4、赛程安排与节奏

十一月四国赛的赛程安排是备战的首环。教练需根据赛事时间节点合理安排比赛前热身、适应性训练和比赛间歇期的调整。避免因强度骤升导致状态波动或伤病风险。

每场比赛之间,应留有足够恢复与战术布置时间。教练组要针对不同对手在训练期间进行模拟战术演练,并利用视频回顾及时修正。比赛结束后快速调整、总结是关键环节。

十二月集结期内,还建议安排数场热身赛或封闭对抗,以维持比赛节奏感。通过对阵水平相近或稍强的对手,推动球队在高强度环境下磨砺实战能力,近似模拟亚洲杯赛场氛围。

整个备战期的节奏设计应呈现“循序递进”特征:十一月赛前准备—四国赛实战检验—十二月集中强化—热身比赛巩固—进入亚洲杯。在阶段间过渡中,教练要保证负荷和冲刺平衡。

总结:

综上所述,中国U22国足以十一月四国赛开局,以十二月重新集结为中枢节点,在备战策略、阵容磨合、教练体系与赛程节奏四大维度展开系统部署。这种设计既兼顾实战检验,也兼顾长期磨练,为新老球员提供展示平台,同时强化团队协同与技战术体系。

总体来看,这一系列安排不仅是为明年U23亚洲杯做准备,更是中国青年梯队体系化建设的重要步骤。唯有通过科学规划、严格执行与动态调整,U22国足才能在亚洲强手环伺之中脱颖而出,实现中国足球在青年层面的国际竞争力提升。